若者へのメッセージ

|

「究めんとすれば,即ち休息なし」(その1)北陸大学名誉教授

|

1. はじめに

「今から研究者になるって,出来るのか」.ある工学部出身の先輩の言である.

「若者へのメッセージ」を書く能力も資格もない自分ではあるが,編集委員長の松永民秀教授の強い勧めで,今,重い筆を握っている.

私は昭和34(1959)年3月,熊本大学薬学部(以下 熊大薬)を卒業した.将来は病院薬剤師になることが夢であった.そのため3,4年次の時,故郷(北九州市)の「八幡製鉄病院」や「九州厚生年金病院」の薬剤部(局)にて実習をさせて貰ったり,また,別に夏休みに長兄が勤めていた「三菱化成」の研究部に研究生として入らさせて頂いた.研究テーマは「アクリルニトリルの重合」であった.今から考えるとこれが研究の道への導火線だったかも知れない.1959年といえば高度経済成長時代突入直前であり,世は不況,就職難であった.同期生は殆どプロパー(MR)であり,しかも狭き門であった.まだ地方大学,新制大学注1)には大学院(修士)もなく研究をするには旧帝大(例えば九州大学(以下 九大))に進む他はなかった.同期の渡部 烈(元東京薬科大名誉教授,以下東薬大,以下敬称略)は九大の塚元久雄教授(元九大名誉教授)の下に進学した.当時の病院薬剤師は全て欠員採用で何ヶ月か無給の実習生をしなければならなかった.私は上述の九州厚生年金病院を目指すことにして実習生となった.4,7月の国家試験(学説と実地)にも無事合格.秋には一人の女性薬剤師が寿退職ということでこれを待つことにした.しかし,好事魔多しといおうか,彼女の結婚は破談となり,しかも対立する女性薬剤師も現れ,私自身の肉体的欠陥も加わって無給のまま丸1年間を過ごした.

そうこうしていると母校の林清五郎教授(薬品製造化学,元熊大名誉教授)から「熊本市内の薬局で管理薬剤師を求めている.行かないか」という勧めであった.いつまでも実習生をしている訳にもいかず,昭和35(1960)年4月から(有)S薬局に住込みとして就職した.この時,2,3の病院にも試験を受けたが全て徒労に終わった.こんな時は何をやっても駄目で,ここで頑張るしかないとの心境に変わっていった.そのうち,初めから当てにされていたのか社長の子(3兄弟妹)の家庭教師も頼まれ結構忙しい日々を過ごした.幸いに今では2人が薬剤師,1人は高校教師になっている.後に私大の教員となって,この2年間が意外と糧となっていることに気付く.調剤,製剤,点眼薬,処方箋の処理,配達,そして家庭教師.しかも,この社長,松岡一喜氏は吉井薬品という薬問屋の営業部長を兼ねていたのでいろんな人生勉強をさせて貰った.唯,残念だったのはゴルフのシングルであった社長からゴルフを教わったことはない.このS薬局は当時,1月20枚程の処方箋が来ており,街の良い場所にあった.前は映画館,パチンコ屋,各種商店,旅館などもあり次第に馴染み,将来,開局も良いかと思うようになった.意志薄弱の情けない自分であった.この時,恥ずかしいことがあった.初めて名刺を作ったのであるが薬剤師を薬剤士と刷ってしまい大恥をかいたことがある.到底,薬剤師にはなれないと自覚した.

昭和36(1961)年も明けた1月林教授から「衛生化学教室の村田敏郎教授(後に静岡薬大学長注2))が男性の助手を求めている.君の後任は何とかするから,移らないか」私にとって晴天の霹靂であった.2回目の岐路に立たされた.正直言って研究は良いとしても,その他の事,特に勉強は嫌いであった.紆余曲折の結果,昭和36(1961)年4月1日母校の教務職員(文部技官)の辞令を手にした.身の縮まる思いだった.「立つ鳥跡を濁さず」 S薬局の退職にあたっては一悶着があったが長くなるのでここでは不問とする.

2. 古典的薬物代謝研究

(1)新米大工誕生

当時,助手には2種類があった.1つは学位とかそれ相当の経歴がある者はいきなり助手(文部教官)となったが多くは教務職員(事務職員扱)となり助手のポストが空いた場合,昇格する.普通3〜4年以上かかった.私達は大学院に進学,修士を経て博士課程を終え学位を得た者を一級建築士,教務職員から出発した研究者を大工と自虐的に呼んだ.という私はまだ大工見習生だ.しかし,生き甲斐のある毎日であった.

(2)小便屋

当時の代謝研究は主にin vivoであり,直接薬物を動物に経口投与,その尿から代謝物を抽出,分離する.これに対して酵素反応(臓器切片,ホモジネート,ミクロソーム画分,組織培養系,細胞培養系を用いる場合)をin vitroという.より限定した実験状態,例えば肝臓のみを摘出し,一定の温度,生理条件下において薬物を肝動脈より注入,静脈から血液を取り出し代謝反応をみる.これがin situである.私が教室に入った時,教授の学位論文「エチナメートの生体内変化に関する研究」の未解決部分の研究を続けており,このin situ法を経験した.エチナメートは当時汎用されていた非バルビツール酸系催眠薬の1つであった.しかし,殆どがまだin vivo法で尿,尿で明け暮れた.犬を用いた場合,犬を散歩に連れて行き,バケツを持って追っかけ,採尿する.したがって,小便屋といった.現在のように代謝研究で一度も丸ごとの動物を扱ったことがなく,いきなりヒト酵素標品を使う若い研究者には想像もつかないだろう.In vivoあっての代謝研究であることを忘れてはなるまい.あえてこの時代の代謝研究を古典的代謝研究という.今の様な分析機器は殆どなかった.

(3)家兎及びヒトにおける薬物代謝

実習も終わった7月末,私は村田教授からテーマを頂いた.それは,同じく非バルビツール酸系催眠薬メタカロン(2-Methyl-3-ortho-tolyl-4(3H)-quinazolinone,以後MTQと略す),商品名ハイミナールであった.村田教授は東京大学(以下 東大)を昭和19(1944)年に卒業後,秋谷七郎(元東大名誉教授,元昭和大薬部長)教授の助手を奥井誠一(元東北大教授)と共に勤めていた.その時の助教授が昭和25(1950)年創設された九大薬学科に赴任され,九大を薬物代謝のメッカに育て上げられた塚元久雄教授であった.村田教授は私が熊大を卒業する前年に札幌医科大法医学助教授から熊本に赴任.まだ助教授であったためか衛生化学の講義は九大の塚元教授が非常勤講師として集中講義にいらしていた.塚元→村田→渡部という人脈があった訳である.九大の塚元研究室(衛生・裁判化学教室)の主力研究は「バルビツール酸系催眠薬の代謝研究」であった.今日,代謝は薬物動態(吸収,分布,代謝,排泄)の中に組み込まれているが当時は「薬物の生体内運命」,「生体内変化」あるいは「生物学的変換」などと呼ばれていた.九大の代謝グループの研究者達は私から見ればキラ星のように輝いており,各々が素晴らしい研究を進めていた.私はあのリービッヒのギーセンの列星と呼んで羨望と尊敬の念を持って眺めていた.助教授は一高,東大薬卒の高畠英伍(元長崎大名誉教授,元摂南大薬部長),助手には吉村英敏(九大名誉教授),加藤敬太郎(九大名誉教授),山本 陽(元熊大薬教授)がおられ,大学院生には有吉敏彦(長崎大名誉教授),土岐 智(元福岡大名誉教授),黒岩幸雄(昭和大名誉教授),井出博之(元久光製薬研究所長),吉田和夫(第一薬科大教授),辰巳 淳(広島大名誉教授),渡部 烈(元東薬大名誉教授),小栗一太(元九大名誉教授),その後も辻 宏(福山大名誉教授),吉原新一(広島国際大名誉教授),姫野 勝(九大名誉教授,長崎国際大教授),重松秀成(第一薬大教授),占野廣司(福岡大名誉教授)等の優秀なる大学院生が育っていた.何故かくも薬物代謝研究が福岡の地で花開いたかを考える時,優秀なる学徒が集結したばかりでなく,私は研究の動機が非常に明確であったからだと思う.

手元に大切にしている昭和46(1971)年発行の「塚元久雄教授退官記念集」を開くと塚元教授はこう書かれている.一寸長いが原文のまま記す.「さて,私が薬物の体内変化の研究に着手した最初の物質は催眠薬エチルヘキサビタール,すなわち現在の局方名シクロバルビタールでした.この催眠薬は戦後,自殺にしばしば悪用され,アドルム自殺として,いわゆる流行毒といわれたものです.アドルム自殺屍体からアドルム自体を検出するのは,胃内に本物質が残存する場合を除いては非常に困難でした.これはアドルムが生体内で何らかの変化を起こすと考えられたからで,実際の鑑定にあたってこの点を明確にすることが重要でありました.」と.

つまり,研究の根底に分かり易い「裁判化学」上の問題の解決があった訳である.この一連の研究は昭和34(1959)年の日本薬学会学術賞に輝いている.対象とした薬毒物は催眠薬のみならず,精神安定剤,麻薬類,食品添加物と多岐に亘り,塚元教授以降も吉村英敏教授,小栗一太教授,山田英之教授と引き継がれ今尚その火は消えていない.

話を元に戻そう.私の研究は,これら九大の研究を手本として進められた.村田教授は昭和42(1967)年静岡薬大(教授,後学長)に転出したが,私の研究については吉村教授に託された.前述のごとく,幸いにも私と熊大同期の渡部 烈君がおり,ストリキニーネ,ブルシンという難解なアルカロイドの代謝を遂行中であり数々の支援を頂いた.まだ,ゼロックスコピーのない時代であり,九大の論文別刷りの全てを送ってくれた.何しろ「NADPH再生系」とは何か全く知らなかった無知蒙昧の自分であった.

毎日,MTQを家兎に経口投与,分離抽出の操作が続いた.勿論私にとって動物実験は最初であったが苦にはならなかった.学生時代は合成に興味があり,グリニヤ反応やフリーデルクラフト反応,ピナコール転位,電解還元などなど興味をもってやっていた.また,家兎に投与,採尿をする間,家兎はどのようにMTQを代謝するのか代謝物の構造は? 抽出物をPPC(paper chromatography ペーパークロマトグラフィー)(まだ薄層クロマトグラフィーは一般的でなかった)で調べると4〜6個の代謝物らしきスポットが観察された.代謝物は芳香環の水酸化,あるいはCH3基の酸化体を予想して別途合成の立案をすることもあった.これには,学生時代,宮野成二助教授(元福岡大薬部長,後学長)の未知化合物の合成セミナーが大いに役に立った.研究の進展に伴い希望が湧いてきた.代謝ケージに6匹の家兎を飼った.飼料はオカラ,大学の近くの八百屋で求めた.3匹はコントロール,3匹にアラビアゴムか牛乳に懸濁したMTQを注射器でゴム管(カニューレ)を通して投与した.中心に穴の開いた紡錘形の兎の口にはさむ器具も,不要のカマボコ板を削って自分で作った.自ら創意工夫,ただ前進あるのみの毎日であった.「困難は避けようとすると,その何倍もの困難が襲ってくる」.これは後に指導者になった時に,「率先垂範」として胸に刻み込まれた.

そんな或る日,村田教授は「山本君,家兎もよいが,ヒトでやってみないか.種差を見るためにも」.私も,医薬品とは最終的に人間に使われるもの,はたして動物だけのデータで良いものかどうか,と考えていた.というのはその頃,昭和38(1963)年頃をピークとして若者を中心に「ハイちゃん遊び」というのが社会問題となっていた.MTQをインスタントコーヒーに混ぜると,気持ちが“ハイ”となる.またはMTQの商品名「ハイミナール」のハイをとってのジャーナリズムの呼称であった.その頃,村田教授を頼って熊本警察鑑識課の吉田昭一郎(熊大薬専,後医学博士)が教室に出入しており,彼よりMTQを飲まされたと疑われる女子学生の尿が持ち込まれた.

私は薬毒物の鑑定には特別な興味と関心を持っていた.代謝研究と同時にMTQ自体の分析法の確立の実験もすすめており,丁度,分析学教室に派遣されていた同じく熊大薬の先輩である徳永国昭(元大分県警鑑識課,医学博士)と共著で「2-メチル-3-オルト・トリルキナゾロン ハイミナールの定性分析について」を科学警察研究所報告15: 90-96 (1962)に報告した.この経験もあって,この女子高生の尿にMTQと代謝物の存在がPPCで直ちに判明した.MTQは3級アミンを2個有するアルカロイドと類似物質でありドラーゲンドルフ試薬で鮮明な橙色を示した.この時,2,3種類のPPC展開溶媒でも家兎尿とスポットの様相が若干異なっていた.村田教授のヒトでの代謝実験の意見に直ちに賛成.その夜からMTQを自分自身服用することにした.現在では,教授命令とはいえこの様な研究は人権上許されないことであろうが・・・.教授も同時に飲んだことは勿論である.後述する研究の加速に伴って一時,尿採取に講師,助手,学生も加勢してくれた.

(4)実験開始は夜の10時

普通の研究者は朝の9時頃始めるのが実験だろう.だが,私の場合就寝前にMTQを服用しなければならない.私の身体そのものが代謝物合成工場なのである.MTQは添付文書にも書かれているように,安全性の高い睡眠薬であるものの,これまで催眠薬などを使ったことのない自分にとってその効き目は強烈であった.ある週末(当時は週休二日制ではなかった),普通,1錠100 mgを2錠飲むのであるが,少しでも代謝物の量をと思うあまりに,この夜は4錠を,帰宅後すぐに寝るのであるからと思い,近くの銭湯を出る直前に飲んだところ,わずか300 m足らずの下宿までフラフラでたどり着き二階の押し入れから蒲団を引きずり下し寝たこともあった.薬の恐ろしさを味わった最初でもあった.明朝はスッキリhung over(二日酔)もなく,快適な日曜日であった.このヒトを用いた実験は,後になって貴重な体験と考え,恥ずかしいと思いながらも「二年間1000錠を試用した医家自身の人体実験」注3)としてDrug Digest Aug. 9: 33-34 (1963)として残されている.

「ハイちゃん遊び」に戻ると,丁度その頃ベストセラーとなった「のんちゃん雲にのる」(石井桃子,1951年出版)状態になるという.すなわち,カフェインの興奮作用とMTQの鎮静作用が結果として両者の相加,相乗作用として現れる.この様な状態にされた女子高校生はどうなるのか.あれから50年経った今日,世間は「危険ドラッグ」に振り廻されている.その後,このハイミナールも習慣性ありとされ市場から消えた.薬も使い方を誤れば犯罪となり悪薬となることを知った.

(5)新代謝物の単離と構造決定

採取した尿は液性を変え,有機溶媒による抽出,カラムクロマトによる分離分画,その一部を取りPPCによる確認を繰り返した.

こうした日々の数ヶ月後,活性を落としたアルミナに抽出物をかけた分画を溶媒溜去後,デシケーターに入れ減圧にしていたフラスコを取り出してみたところ,かなり大きな針状あるいは柱状の結晶が出ているではないか.この分画はドラーゲンドルフ試薬に陽性であることから(実は後で知ったことであるが,この物質は橙色を示さずレンガ色〜褐色,丁度メタンフェタミンに対する呈色に似ていた),一時は水酸化体と推定していた.この結晶をエタノールで洗い,粗結晶の段階で融点(mp)を測定すると,MTQはmp 120℃に対し,170〜173℃を示した.明らかに母化合物ではないがこの量では先に進めない.IR(infrared absorption spectrometry,赤外吸収スペクトル分析)はまだなく,結晶を回収できる唯一の手段であるUV(ultraviolet absorption spectrometry 紫外吸収スペクトル分析)にかけてみた.母化合物MTQは先にも触れた様にアルカロイド様物質でモルヒネなどと同じく紫外部に特徴的な3つの大中小の極大吸収を持つが,この物質は何ら吸収を示さなかった.ここでこの新代謝物(New Metabolite)を仮にNMと略することにする.これとは対照的に他のスポット群はいずれも結晶化せず,まだまだ投与量が少ないと悟った.元素分析にもまわせない恐らく数mgの量であった.UVからキナゾロン骨格は開裂したものと考えられた.バルビツレートの場合,九大の報告ではウレイド型を示したことから3,4位のC-N<の加水分解体が強く予想された.しかしながら,その後得られた元素分析の結果はことごとく裏切られた.当時の私の日記帳には数々の予想代謝物の構造式が書かれているがどれも当たっていない.恐らくベンゼンの構造を決定した18世紀のケクレもまたこのようだったかも知れない.構造未決定のまま数ヶ月は過ぎて行く.昭和36(1961)年私の他愛ない詩の一節を当時の心境を思い出して書く.題して「霧島高原にて」

「霧島高原にて」

素晴らしくて,味のあるもの

それは,赤松の樹のにほい

遠くの灯のかすかなまばたきと色合い

素晴らしくて,味のあるもの

それは,高原の夕焼

静かに一人であることを感じ

自分の存在を思う

素晴らしくて,味のあるもの

それは,人の生きる道

高原の灯はまだ遠い

高原のホテルの灯こそ,研究の行く着く先を示しているのであろうか.恥ずかしい限りであるがこんな詩や俳句を作り,研究者のみが知る希望と挫折の日々を紛らわせていたのかもしれない.

この研究には,もう1つの話がある.それはこうだ.本研究は文部省科研費に申請,受諾されていた.その第1回目の会議で村田教授は,このMTQの代謝を出していたもう一つのグループを知った.それは,北大薬学部の赤木満州雄(「薬物代謝の生化学」の著者)教授であった.彼もまた精力的に代謝研究を進め,食品添加物のズルチン,ホウ酸では興味ある知見を報告していた.研究担当者は助手であった桶谷米四郎(東大 野上 寿教授門下生,元新薬開発研究所社長),後に桶谷氏の配慮により研究の住み分けを行った.学会ごとにホテルを共にした.私は彼から多くの事を学んだ.彼は程なく「MTQの生物薬剤学的研究」で学位を得た.これにより,私はいよいよ前記の新代謝物NMに取り組むことになった.村田教授は「常々低空飛行をするな」と諭されていたこともあり芳香環の水酸化体など既報の代謝経路は一時外して開裂体(NM)に的を絞るようになった.そうこうしている内にやっと熊大薬にもIRが入る環境になった.この機器は私に格好の知見を与えてくれたと同時に機器分析学の勉強に取り組む契機を提供してくれた.

尿の液性をpH2.0,7.5,12.0と変えて有機溶媒抽出(塩化メチレン),抽出物をアセトンに溶かし,活性を落としたアルミナクロマトを行う.このMTQはアルカロイド様を示すため酸性基OHや−COOHをもつと双極子イオン(dipolar ion, Zwitterion)となり,正負の等しい電荷を有するため抽出,カラム溶出には特に注意を払う必要があった.このNMは先に記したようにmp 170〜173℃,特徴的な紫外部吸収は無くキナゾロン骨格を失っている可能性が強く示唆された.そこで,IRをKBrペレットとして測定したところ,MTQや4種の合成標品のキナゾロン化合物とは異とし,1520,1350 cm-1に特徴的な2つの吸収が見られた.村田教授との討論,L.J. BellamyのIR spectraとの検討からニトロ基であろうと推定するに至った.即ち,キナゾロン骨格の1位のNが酸化されニトロ基に変化したものであった.このことは,NMをSnと塩酸で還元すると強い紫色の蛍光o−アミノ安息香酸誘導体(アントラニル酸誘導体)が生成することから,上記の推測は支持された.先のMTQの定性分析の研究(科警研報)が大いに役に立った.フレミングのいう「偶然はただ準備された者のみに与えられる」.山岡 望(元岡山六高教授)の「Be prepared! 準備しておけ」の言葉通りであった.種々の文献調査によりNO2の1個の酸素はN−オキシドを経たものであろうと推察された.はたして生体内でOは添加されるのであろうか.現在では,N−オキシド生成は3級アミン,1,2級アミンの代表的な代謝反応として知られているが,1960年代初期には極めて珍しい代謝反応であった.今ここに当時のことが鮮やかに思い出される.熊大薬の図書館で何気なくBiochim Biophys Acta,J Biol Chemをめくっていた時,それは本当に偶然としか言いようがない.J.R. Baker, S. Chaykin (Biochim Biophys Acta,1960),J Biol Chem(1962)のピリジン核のN-オキシドが生体内で生成されるという文献であった.また,意を強くしたのは細菌であるがクロラムフェニコールのニトロ基は生合成のプロセスで−NH2 → −NHOH → −NO → −NO2になったという報告であった.

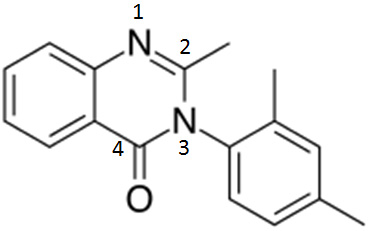

図 MTQ: 2-Methyl-3-ortho-tolyl-4(3H)- quinazolinone

この様な時でも教授と共に毎晩睡眠薬を飲み,尿を集めた.当時,私は大学へはバス通勤であったが,座っている妙齢の女性が生温かい尿の入ったポリ容器を持ちましょうと言って下さるのには困った.毎日薬を飲む,そして少しでも多くの代謝物を集める,この過程もサンプル(抽出代謝物)が若し失くなった時のためだった.まさに人海戦術であった.NMRもMSも無い時代.構造決定するために集めた数10mgでは加水分解どころか,PPCや元素分析さえも使うことは出来なかった.手元にあるNMはわずか30mgであった.そんな時,九大の吉村教授が助手の頃,ヘキソバルビタール(MHB)の代謝物3-oxo体をMHBを酢酸中CrO3で酸化することで好収率で同一物質を得ている文献を思い出した.そこで,同様な方法で試みたが反応せず,HNO3,KMnO4なども行ったがうまく行かなかった.そんな中で,N−オキシドを合成するH2O2を用いたところ反応液は直ちに黄色.そして赤褐色に変わっていった.私はこれを濃縮し,アルミナカラムにかけると32%という収率で代謝物(NM)と近いmp 175℃(エタノールより再結)の針状結晶を得た.私は,はやる気持ちを抑えながら混合融解試験を行ったところ,驚くべきことに融点降下をしないではないか.UV,IR,ドラーゲンドルフ試薬に対して全く同一であった.ここにMTQ → MTQ−N−oxide → NMの代謝経路が予想された.元素分析の結果もC14H12O3N2と推定された.そこで,ここに尿からの代謝物(NM)を使わず,無限に得られる合成体(SC)を用いてアルカリ−エタノールによる加水分解を行い,予想通りo−ニトロ安息香酸とo−トルイジン(褐色油状物質なので無水酢酸とピリジンによるアセチル化を行いo−アセトトルイダイドとして確認)を得た.ここで私は2-ニトロ-ベンツオ-o-トルイダイド(NBT)であることは殆ど確実と思われたが,学生時代の教室(薬品製造化学)に行き,トルエンを分けてもらい,ニトロ化,還元してo−トルイジンを,o−ニトロトルエンをKMnO4酸化し,o−ニトロ安息香酸を得た.これをPCl5でクロル化後,先のo−トルイジンと縮合させ,ここに完全別途合成NBT,mp 175℃を得た.勿論,NMはNBTと決定された.その日,教授は丁度福岡に出張であった.夜11時頃大学に立ち寄った村田教授にこのことを報告した.この時の感激は今でも忘れられない.この日は私が研究者となって初めて味わった未知なるものを究めた喜びであった.大学4年次,岡野定輔(元東北大名誉教授),林教授の下での合成の経験が役立ったことは間違いない.

以上の内容は昭和36(1961)〜42(1967)年当時のもので,現在ではそぐわない部分もありますがご理解ください.本メッセージは(その2)に続きます.